« On parse ce topoJson comme overlay sur le raster OSM, pour produire une analyse chloroplèthe en 5 classes sur l’indice base 100, avec un camaïeu du froid au chaud, ok ? »

Comment ? Quoi ? Rembobinez, s’il vous plait ! C’est de la cartographie, ça ? Mais de quoi s’agit-il ? Et que s’est-il passé en 1993, 1984, 1911, 1884, 1718, 1667 ?

Qui était ce Gérard Mercator, ce Cassini, et quel rapport avec Thalès, Euclide, Ptolémée et Eratosthène ?

Avant de parler de cartes interactives disponibles en ligne et en trois dimensions, revenons au tout début.

A travers ces Chroniques Carto, dont voici le premier épisode, nous allons tenter de retracer l’histoire de la carte, de l’antiquité à nos jours, puis aborder les développements récents (et fulgurants) sous un angle plus technique.

La cartographie, qu’est-ce que c’est ?

Si l’on tente de donner une définition de la cartographie, nous pourrions dire qu’il s’agit de la discipline visant à représenter géométriquement le territoire, généralement sur un plan, et ceci de la manière la plus exacte possible.

Evidemment, des biais humains sont inévitables, tels que :

– la limite de nos connaissances à un instant t (par exemple, aujourd’hui, les fonds marins sont méconnus, mais à d’autres époques, le monde connu, pour un état donné, était une toute petite fraction du monde réel).

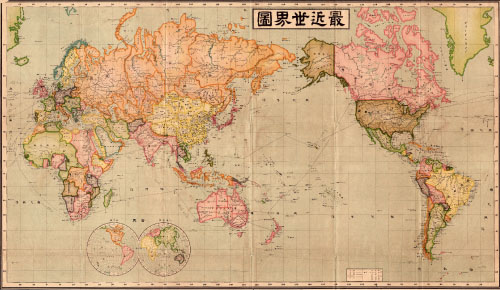

– le planisphère bien connu, centré sur l’atlantique, découle clairement d’une vision européenne ethno centrée, mais toute autre représentation est aussi légitime, comme par exemple celle ci :

– la volonté humaine de représenter le monde à son avantage, pour des raisons politiques ou idéologiques.

– les enjeux de stratégie militaire, incitant à garder caché certains éléments.

En résumé, la cartographie est une tentative humaine de représentation de la géographie.

C’est une technique permettant d’apporter un avantage décisif à de nombreuses entreprises humaines. Complètement imbriquée à l’Histoire et à la navigation, elle incite à aller plus loin dans la connaissance de l’Histoire et des sciences terrestres, et nous espérons réussir à partager cette passion avec vous !

La cartographie de l’Antiquité à la Renaissance

L’histoire de la cartographie remonte à l’antiquité, et commence avec l’invention de l’écriture (Babylone, 2500 av. JC).

Grâce aux travaux des mathématiciens grecs comme Thalès de Milet (VIIème siècle av. JC), son école et ses disciples, la cartographie devient une démarche scientifique, et, déjà, ils considèrent la Terre comme sphérique.

Ératosthène de Cyrène (276-194 av. JC), administrateur de la bibliothèque d’Alexandrie, précepteur du pharaon Ptolémée IV, au IIIème siècle av. JC mesure la circonférence de la Terre avec une marge d’erreur très faible, et est considéré comme « l’inventeur » de la géographie telle que nous la connaissons.

Il bénéficia probablement des documents égyptiens relatifs aux mines et à la collecte de l’impôt.

Claude Ptolémée, astronome, homonyme du pharaon cité précédemment, rédige, vers 150 ap. JC, son « Manuel de Géographie » en 8 volumes. Ce document fera foi jusqu’au XVIème siècle, date de la réédition de l’ouvrage par Erasme (1533).

Ptolémée est le fondateur de la cartographie moderne, établissant les bases des systèmes de projection (nous aurons l’occasion de reparler de ceci).

De leur côté, les Romains développent une cartographie « utilitaire » plus poussée, visant à administrer leur vaste territoire, à lever l’impôt foncier et à représenter les voies romaines et les routes maritimes, et donc estimer les durées de déplacement dans le monde romain. L’Université de Stanford a récemment mis à disposition sur internet un outil de simulation de déplacements à l’époque Romaine, si vous voulez savoir combien de temps mettrait un Massilia – Lutèce !

En parallèle de cette période de l’antiquité et de l’antiquité tardive, les Chinois développent des connaissances quasi-similaires, mais pour lesquelles nous n’avons, aujourd’hui, en occident, qu’une connaissance partielle.

Suite à la chute de l’empire romain, l’Europe occidentale entre dans une période de sept siècles d’obscurantisme, mettant en sommeil presque toute activité scientifique. Les Omeyyades, puis les Abbassides, héritant des avancées des scientifiques grecs, traduisent les ouvrages de Ptolémée avant l’an Mil et mettront à profit cette technologie pour leur expansion.

Dès lors, en Europe, il faudra attendre la période de l’essor du commerce et de la navigation pour observer de nouvelles avancées.

A la fin du haut Moyen-Age (XIIIème siècle) les républiques marchandes italiennes de Gènes, Pise, Amalfi et Venise développent une cartographie maritime, bénéficiant probablement de transferts de connaissances via les Byzantins, eux aussi héritiers des travaux de Ptolémée.

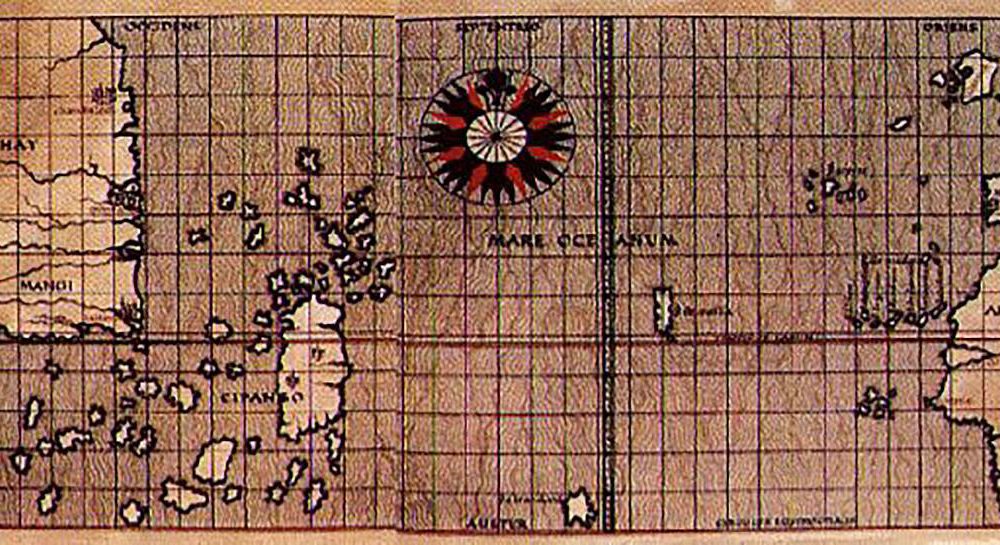

On parle souvent des « Portulans », documents représentant les côtes, les mouillages, les ports, la rose des vents.

La « carte Pisane » du XIIème siècle, acquise par la BNF en 1839, est un bon exemple de portulan.

Ces documents étaient des secrets d’Etat, conservés dans des coffres forts. Leur apparition fait suite à l’essor de la boussole, découverte au XIIème siècle.

L’ « Atlas Catalan », chef-d’œuvre mallorquin de la fin du XIVème siècle, conservé à la BNF depuis 1380 (cadeau du roi d’Aragon au roi de France), est le document le plus abouti d’avant la Renaissance, représentant le monde connu des Européens, et s’appuyant en partie sur les récits de Marco Polo.

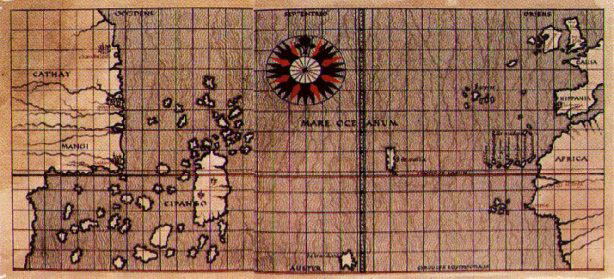

Au XVème siècle, les Portugais, bénéficient de la connaissance des marins italiens (exemple de la carte de Toscanelli) commencent à explorer efficacement le littoral de l’Afrique.

C’est le début de l’ère des Grandes Découvertes, de l’épopée de Magellan (le premier tour du monde), et le début d’une nouvelle ère pour la cartographie.

[…] l’épisode précédent, nous avons découvert la préhistoire de la cartographie. De l’Antiquité à la Renaissance, elle a évolué en fonction de la connaissance du monde […]